ИРИНА КОНОВАЛОВА

СЕРДЦУ ВИДНЕЕ

Газета «Сельская жизнь» (1990)

...— Значит, по-твоему, я не поэт? — заводит он своё, и по тому, как леденеют его голубые глаза, становится ясно, что мы на пороге ссоры.

— Ну, в некотором роде все мы поэты, — безрассудно подливаю я масла в огонь. — Даже бухгалтер, вдохновенно сочиняющий годовой отчет. Ты пишешь стихи, разве этого мало?

— Мало для чего — чтобы называться поэтом? — злится он. — И кто вообще это определяет? Пушкин — поэт, азбучная истина. Пушкин есть Пушкин, но я-то кто?

— Ты есть ты,— тракторист—это записано в твоей трудовой книжке. А поэзия...

Но он не слышит, он ушел, бросив мне снисходительное «прощай». Обидчивый.

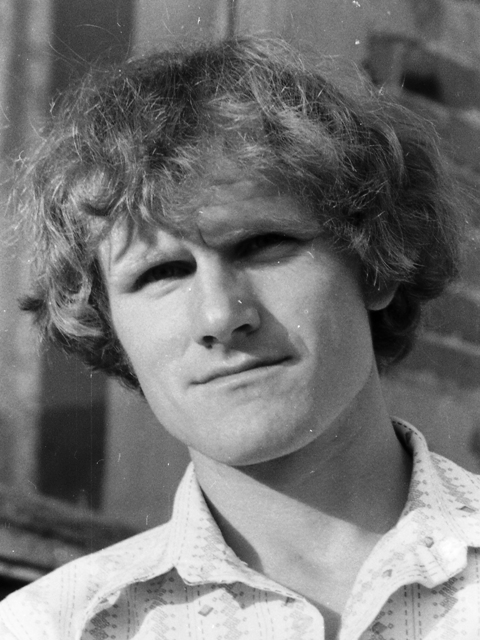

Живёт себе до поры эдакий тракторист в хуторке Дружном на Белгородчине, совершенствуется в наследственной профессии пахаря, перекрывает нормо-смены, законно любуется своей фотографией на Доске почета. До поры. Покуда не начнет писать стихи. Покуда не прибьётся к литературе. Уточним, к литературе, в которой за период развитого социалистического реализма каких только «должностей» не придумано: поэт с большой буквы, поэт рабочий, крестьянский, профессиональный литератор, самодеятельный автор, поэт-любитель, член Союза...— да мало ли! Появилось новое лицо. Поэт-тракторист? Замечательно, особенно имея в виду классовый подход. Вот тебе, сверчок, твой шесток, до поры. Стишок, второй, третий. Книжечка, рецензия, другая. Литинститут, Союз писателей. Дополз — Литфонд, дачи, поездки, тиражи, гонорары...

Постарею — буду бриться,

Буду жить без бороды,

Будут строчки литься, виться,

Будут признаны труды,

Заведу портфель пузатый,

Шляпу, серое пальто,

И однажды в дом богатый

Не придет ко мне никто.

«Ну зачем же так прямолинейно?» — сконфузится кто-то. «А зачем так некрасива и прямолинейна наша жизнь?» — спрошу я в ответ. Любая административная сошка в областной писательской организации, и это общеизвестно, имеет в сто раз больше возможностей видеть мир, общаться с интересными людьми, потреблять достижения культуры, чем самый передовой механизатор. Тот же Волобуев. Живёт он на хуторе почти безвыездно, поскольку, во-первых, работа, а во-вторых, какой-никакой крестьянский двор, от которого даже самый непрактичный хозяин надолго не отлучится. Новых впечатлений здесь

— весна да осень. Колхозную библиотеку Виталий давным-давно перерос, клубные развлечения тем паче. Купить хорошую книгу, побывать в театре, на концерте, посмотреть фестивальный фильм

— банальная, но по-прежнему почти неразрешимая для сельского человека проблема. Общение... Я слышала, что истинные поэты беседуют с богами. Поэт-тракторист — с трактором.

Я отвык от тракторных педалей,

От руля, от чутких рычагов,

Погруженный в мир чужих печалей.

Мудрых мыслей и красивых слов.

Но вчера забросил я блокноты.

Сел в кабину, обнял тонкий руль.

Гладил нежно маленькие кнопки,

Говорил тихонько: — Не горюй.

Мы с тобой, дружок, ещё попашем,

Мы ещё прокатимся в поля.

Только он забыл о дружбе нашей

И вздохнул, за долгий день уставший:

— Вылезай, не надо нам ля-ля...

Вот так. Все настоящее в этом мире стремится к цельности — это понимает даже машина. Время идет, увлечение стихами давно переросло в потребность писать. Человек медлит. Есть уже и книжечка, и другая, хватает и положительных рецензий. Человек медлит.

— Чего ты ждешь? — говорю я ему.

— Весну, — отвечает он хмуро. — Возьму земли, сколько потяну, и — пахать.

— А я слышала, тебя зовут на литературную работу.

— А я боюсь. — Он становится еще мрачнее. — Я боюсь обрывать корни, понимаешь?

А чего тут понимать? Хуторков таких, с их доисторической хлябью, беспросветной скукой, безвылазной нищетой, мещанскими огородами, тьма — забыть и не вспомнить.

Может быть, и тьма, но вот этот-то один. И свой. И всё тут своё, и сам ты весь отсюда, и стихи твои растут из этой вот земли.

— Да и окажется еще, что я не поэт. Не настоящий, понимаешь?

Чего ж тут не понять. Вон их сколько — бывших «начинающих», подававших некогда надежды — отираются в околобогемных кругах, шумят, суетятся, но ясно: пустоцвет. От одного берега оттолкнулись, а к другому так и не причалили.

То ли дело — нырнуть в столичную жизнь на недельку — никаких сомнений! Потолкался на выставке Рериха, смотался на митинг в Лужники, занял очередь на фильм Куросавы, скупил на Пушкинской площади все самиздатовские газеты, побывал в Ленкоме, объелся пломбира, встрял в Литинституте в дискуссию о том, кто же всё-таки предал Россию, продефилировал по Арбату, отхватил в подземном переходе Ахматову за четвертной...

Энтузиазм у Волобуева иссякает к полудню пятницы.

— Пока! — кричит он в телефонную трубку.— Я возвращаюсь.

Пить из речки сгущенное небо.

Отгоняя от губ облака, —

Я счастливым таким еще не был,

Столько не пил еще молока.

Надышаться теперь, пробежаться

По пьянящему морю травы.

И упасть, и к травинке прижаться,

И не стряхивать пух с головы.

Будет небо изнеженно-синим,

Будто век не видало грозы,

И на пятки мои, на босые,

Прилетят две больших стрекозы.

Человеку тридцать. Возраст зрелости и решительных действий. Но человек медлит. Ему охота разглядеть небо.

— Не этим бы надо в твои годы заниматься, — пеняет ему отец. — Ну окончишь ты, допустим, Литинститут, получишь «корочки» — ты от этого что, косить, что ли, лучше станешь?

Виталий не отвечает. Он думает, о своем.

О том, что земля сохнет, что проворнее сеять надо. О том, что и нынче в колхозе ни обещанной арендой, ни тем более фермерством не пахнет — и чего было на собраниях языки точить? О том, что если он, Волобуев, уйдёт, то «смутьянов» в колхозе поубавится и председатель Бабакин будет этому рад. О том, что с упрямым характером везде жить сложно. И дальше, естественно, о том, что надо прежде окончательно разобраться, поэт он или не поэт — в том единственном, определённом для него смысле слова.

Ну а что же муза? Нет, не та поэтическая Муза, с крыльями, которая водит пером творца, а земная, что делит с ним судьбу на грешной земле и которой, как все поэты, Виталий посвящает стихи.

Сказать бы тебе: хорошая.

Сказать бы тебе: любимая.

Сказать бы: — Я так соскучился,

С ума без тебя сходил.

А вот прихожу растерянный,

Цветы приношу очень скромные.

Шепчу осторожно: — Здравствуйте,

Случайно тут рядом был...

Муза по имени Лида молчит. Неизвестно даже, знает ли она о посвящениях и вообще что-либо о стихах. Если честно, ей не до поэзии. Муза растит поэтовых дочек, тянет на себе хозяйство, служит проводницей в поездах дальнего следования и, по-видимому, в силу этих прозаических обстоятельств, не очень-то вникает, что он там строчит в своих блокнотах.

Время идёт. На одной чаше весов вся жизнь, траектория которой запрограммирована от прадедовых корней, на другой — стопочка листков, исписанных полудетским почерком.

Наверно, все будет когда-нибудь проще,

И чувства беднее и счастье бледнее,

Но нынче-то, нынче-то сердцу виднее,

В какой соловьи заливаются роще.

Зачем же пытаться унять это пенье.

Зачем опасаться таинственных трелей.

Когда-нибудь станем старей и хитрее,

Но нынче-то, нынче-то к черту терпенье.

Я в рощу бегу, задыхаясь и плача,

Хочу соловья разглядеть, научиться

Так сладостно петь, как волшебная птица.

Чтоб все в этой жизни устроить иначе.

И песню сложить, что давно не певалась,

И женщину милую радовать ею,

И не становиться старей и хитрее,

А помолодеть хоть на самую малость.

...Весна. Распускаются почки, и души человеческие прорастают стихами.

Граждане, будьте внимательны, среди нас ходят будущие поэты.

Источник: Газета «Сельская жизнь» № 99 (20983) от 29 апреля 1990 года

Виталий Волобуев, подготовка и публикация, 2022

- Виталий Волобуев. Мечтать и верить. Миниатюры. 2020

- Виталий Волобуев. Бежит времечко. Миниатюры. 2019

- Виталий Волобуев. Думать о хорошем. Миниатюры. 2018

- Миниатюры. Проза

- Виталий Волобуев. Прозаические миниатюры разных лет

- Виталий Волобуев. Письма к автору разных лет

- Николай Старшинов. Вашу рукопись я прочитал... Письмо. 1990

- Николай Старшинов. Вы стали работать интереснее. Письмо. 1988

- Николай Старшинов. Вашему письму был рад... Письмо. 1993

- Анна Шацкая. Значит нету разлук. В. Волобуев. 2006

- Виталий Волобуев. Публикации в журнале «Звонница» в формате PDF

- Виталий Волобуев. Начало. О стихотворении «Дождь идёт, и я иду...». 2022

- Виталий Волобуев. Живой! О стихотворении «Постарею, буду бриться...». 2021

- Виталий Волобуев. Первая публикация. 2021

- Анна Истомина. Луч золотой. Стихи в переводах В. Волобуева. 2021

- Виталий Волобуев. Я счастливым таким еще не был. Фотопоэзия. 2022

- Виталий Волобуев. Ни одной чужой души. 2021

- Виталий Волобуев. Июньская гроза. Стихи. 2021

- Ирина Мироненко. Где пропахли ветры пшеницей. 1997

- Виталий Волобуев. Возвращение. Из альманаха «Пересвет». 2020