НИКОЛАЙ РЫЖИХ

СВЕТЛОЕ МОРЕ

Рассказы

МАТЬ

Я взял ружье, охотничий нож, набрал в рюкзак еды и отправился на дальний зимник — охотничью избушку. Наш сейнер — рыболовное судно — стоял на ремонте, и у меня выдалось целых пять дней свободных.

Зимник находился километрах в двадцати от моря, в верховьях речушки, почти у самых гор. Летом там жили охотники, вялили юколу и балык, а поздней осенью и зимою там мог найти приют любой путник. Чтобы не заблудиться, решил идти по пересохшей речке. Она не совсем пересохла, на дне ее ручеек плещется. Добрался до речки, остановился на крутом берегу. Любуюсь окоемными далями. Глянул ненароком вниз — бог ты мой! Сразу-то и не приметил за кустами. Там, у самой воды, медведица с двумя мальцами. Учуяла меня и стала загораживать собой своих детенышей. Встала на задние лапы, а передние расставила, не подпускает к медвежатам. И ревет. И пятится назад.

А малыши, глупые, лезут ко мне, карабкаются по крутому берегу на гору. Медведица кидает их за себя, ревет и пятится, загораживая собой. Ну, как человек, как мать все равно!

Да кто же она, коли не мать?

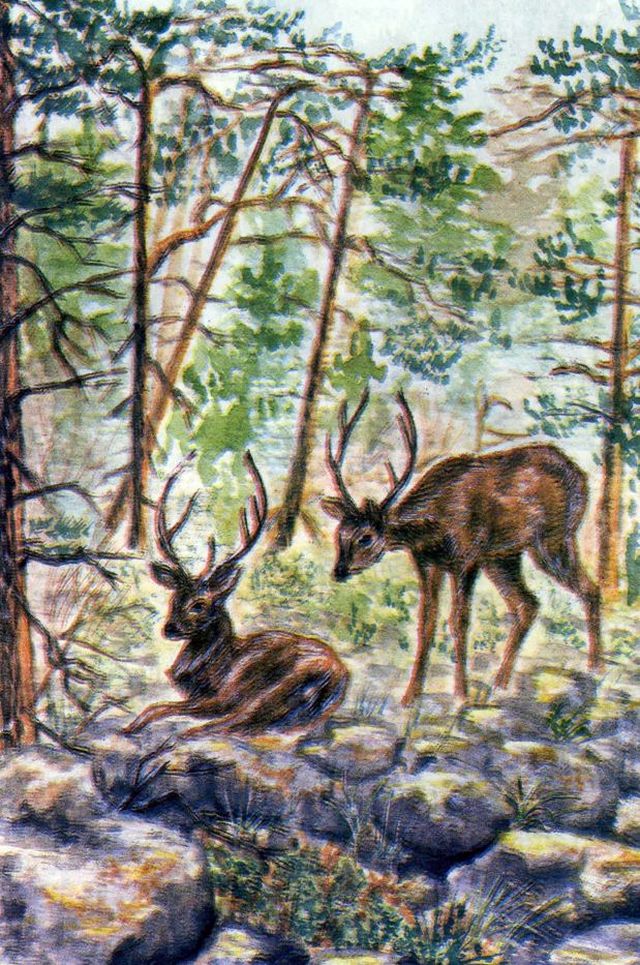

ДРУЖБА

Недалеко от зимовья повстречал я оленей. Смотрю: один лежит, а другой стоит рядом, склонился над товарищем. То облизывать его начнет, то шеей об его рога потрется, то рогами начнет трогать. Да так ласково, нежно... Что такое? Не пойму.

Подошел я ближе. Тот, что стоял, неохотно отошел в сторону, а тот, что лежит, трепыхнулся и затих. Смотрит на меня. А глаза! Какие у него были печальные глаза... Прямо невозможно смотреть... Ну вот. Осмотрел я его. У него ножка в расщелинку между камней попала, и вытащить он ее не может. Второй олешка стоит рядом, не уходит. Не боится меня и тоже смотрит печальными глазами.

Я скорее в зимовье за инструментом — ведь голыми руками ничего не сделаешь. Помаялся я, пока туда и назад обернулся, еле успел к вечеру. Принес лом, зубило, молоток, освободил ему ножку. Встал он, шатается. Второй сразу же подошел к нему. Побрели они вместе. Один чуть впереди, другой сзади. На ножку припадает....

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Утром следующего дня пошел снег. Первый снег, самый-самый первый. Снежинки — большие и нежные, ну настоящий пух.

Снега нападало сантиметров на десять, но траву он не придавил, и идти хорошо, ногам двигать легко. Глянешь вокруг — белая равнина без конца и краю. И вдруг вижу: шагах в десяти от меня что-то чернеет. Присмотрелся — движется черный комочек. Подхожу, а это землеройка. Спешит куда-то, да так старается, лапчонки-то проваливаются в пушистом «асфальте», хвостик борозду тянет. И видно, что идти ей, бедняжке, трудно-претрудно, и спинку-то она выгибает, и усами двигает от усердия, и глазенки выкатила, и даже ноздри ходят.

— Ты откуда это? — спросил я.

Она ничего не ответила, а повернула свою мордочку с черными блестящими точками и, не долго думая, передними лапками раз-раз под собой — и нету ее. Только одна дырочка в снегу осталась на месте, где она сидела. «Вот молодец, — подумал я. — Там у нее свои дороги и улицы. Ведь трава для нее — что для нас кусты и деревья».

Смотрю, в полшаге от этой дырочки, куда она нырнула, снег зашевелился, показалась лапка с фиолетовыми коготками, потом другая. А вот и сама усатая мордочка с черными глазенками. Крутнула она головкой, увидела меня и опять нырь — и нету ее.

Чего же это она боится меня, может, с лисой спутала?

Через минуту опять, в другом месте, показались ее лапки и голова, и опять, увидев меня, она спряталась.

Я ушел, не стал смущать ее. И меня все время занимала мысль: куда же она все-таки шла? Зачем вылезла наверх? Неужто посмотреть на первый, самый-самый первый снег?

КАМЧАТСКИЕ ВОРОБЬИ

Вора бей... Ну, а что он ворует-то? Ну, тот воробей, что на базарах промышляет, утащит там просыпанные зернышки — все равно ведь пропадут — или кусочек хлеба в дорожной пыли отыщет, разве это вор? Да и те воробьишки, против которых на огородах сооружают страшные чучела, ведь тоже зернышки подбирают. Разве это воровство — зернышко подобрать!

Ну, это все относится к материковым воробьям, а вот какая доля досталась нашему, камчатскому воробью? Ни базара, ни возов с зерном, ни огородов у нас нету. Одна тундра.

Летом еще куда ни шло, можно промышлять там букашками-таракашками, а вот каково зимою, когда, куда ни глянь, на сотни километров — белое безмолвие. Вот тут как быть? Даже от совы или ястреба спрятаться негде — вот где бедному воробьишке достается! Школьники зимой, правда, подкармливают их, кормушки сооружают: в снег втыкается палка, к ней горизонтально крепится фанерка, а на фанерку кладется всякая еда. Но все равно трудно жить воробьям. Особенно в лютые морозы и в многодневные пурги.

И все-таки они жизнерадостные.

Как-то прилетели они ко мне в зимовье. Веселые, беззаботные, шумливые, иногда, правда, бранчливые, но их брань совершенно беззлобная. Никакие жизненные невзгоды не сломили их жизнерадостного характера. А ведь жизнь-то у них, если подумать хорошенько, трудная, даже очень трудная. Ведь кроме того, что еды мало, вся их жизнь проходит в постоянном страхе: лисы бойся, соболя бойся, совы бойся, от вороны убегай, от ястреба прячься. Не успел нырнуть в кедрач — и считай, тебя нету. Не жизнь, а сплошная душа в пятках.

Но все равно жизнерадостные они.

Значит, прилетели они ко мне из тундры веселой, шумной компанией, расположились, кому где удобнее, и, конечно же, расшумелись. Разбились на группки, и началось тут...

Что тут началось! Обсуждали всякие проблемы до хрипоты в глотчонках, с раздиранием клювов и поднятием хвостов и даже выясняли отношения — двое хорохористых, распустив крылья, пригнувшись и выпучив глаза, стали наскакивать друг на друга с отьявленнейшей бранью.

Ну, основная масса занималась мирными делами. Впрочем, и эти забияки через секунду помирились и совместно стали обследовать пустую консервную банку и весело переговариваться. Другие также, осмотрев, потрогав и изучив все вокруг избы, весело зачирикали. И во всем их шуме-суете, поспешных прыганьях, скаканьях, спорах-сварах, даже в драке, что непозволительна среди товарищей, было что-то легкое, бесхитростное, бескорыстное — может, и не совсем серьезное, да что за дело! — но зато все доброе. Это так и бросалось в глаза.

Значит, суетятся они. Я стою на крыльце, смотрю на них. Вдруг один воробьишка скок с крыши ко мне на шляпу и продолжает чирикать так же громко и весело, как и на крыше. Сидит на моей шляпе (в тундре нужно носить шляпу: к ее полям удобно пристраивать накомарник — он не касается лица), и воробьишке решительно нет никакого дела до того, что он сидит на чужой шляпе и, возможно, доставляет кому-то неудобство. Впрочем, он мне не мешает. Но я нечаянно пошевелил головой, и воробьишка, капнув на шляпу, — вот ведь нахал! — перепрыгнул на дерево и продолжает себе речь, которую начал еще на крыше. И никакого внимания на меня.

Пошумели они, пошумели и улетели. Куда? Да разве я знаю...

СКРОМНИКИ

Я никогда не думал, что снегири умеют петь.

Появились они возле зимовья с первым снегом. Уселись на голой, очень удобной ветке березы возле избушки — до снега обычно на этой ветке сидела серая сова — и сидят целый день. Как большие красные яблоки, что остаются иногда на ветках, когда листьев уже нету.

Первый снег... Что же он сделал с лесом и тундрой!

Тут надо немного рассказать о нашем камчатском лесе, потому что он совершенно не похож на обычный лес. Растет в нем ольха, береза, кедрач и рябина. Трава по пояс и заросли кустов, через которые не проберешься, — не в счет. Кедрач, хоть и не высокое дерево — стелется по земле, — но скрюченное-перекрюченное и до фантастичности уродливое. И красиво-уродливое, потому что наросты на стволах чего только не изображают. И почти точно так же стволы перекрючены у березы. Иногда, круто выгибаясь, они идут вниз, стелются над землей — и опять вверх. И красиво-уродливые раздутости стволов зачастую величиной с бочку. Наросты на изгибах и сами изгибы также напоминают или животное какое, или уродливую фигуру, а иногда просто пресмешную рожу.

Береза растет повыше кедрача, вторым этажом так сказать. У ольхи, кстати, стволы тоже уродливые. Словом, смотришь вот на это «произведение» природы и удивляешься, на что она способна. Такой лес был бы хорош для съемки фильмов про Кащеев Бессмертных и леших, про Бабу Ягу.

И вот этот первый снег шел три дня и сделал сказочно-красивый лес еще красивее, еще сказочнее. Все наросты, выгнутости, рожи-фигуры — в общем все эти «чудо-юды» покрылись снегом и стали еще страшнее, еще расчудеснее.

И как только все преобразилось от снега, стало так необычно, прилетели снегири. Уселись на одинокую ветку, где прежде сидела серая сова, и сидят. Большие, красные, только посредине грудки осталась серая полоска летнего меха, а зимний, такой плотный, яркий, горит, от снега переливается.

В это утро встал я (ночью снегопад кончился), солнышко пробивается сквозь ветви, оно только показалось, радостное такое... Снег белый до синеватости и горит, искрится. А воздух, воздух... Сидят снегири. Тишина. Будто всех околдовал первый снег.

Смотрю я на них и вдруг слышу: «Ци-и-ик... пи-и-и-к». Еле-еле слышно. Вроде никаких обертонов и трелей там нет, но так чисто и так певуче звучит это «пи-и-ик». Так здорово! Осматриваюсь вокруг, никого нет. И опять: «Пи-и-ик». Да кто же это?!

Присмотрелся, а у снегирей под подбородочками вздувается нежный красный пушок при этом скромном «пи-и-ик». Еле заметно. Сами же неподвижны, будто и не они произносят эти певучие звуки.

Думаю себе: такие красивые — такие скромники. Ведь синица, например, куда непригляднее, а уж так носится со своими попискиваниями:- то вверх, то вниз, то тут мелькает, то там. Или взять хоть того же воробья, ведь ни слуха, ни голоса, а такой шум-гам устраивает своим неугомонным надоедливым «чирик-чирик», хоть прячься. А сам-то! На кого похож-то? Особенно если очень старается да ершит никудышние перьчонки, а если еще после драки, когда половины и этих-то нет и хвост не весь, а он его еще поднимает... Носится как сумасшедший со своими «чирик-чирик».

А эти такие красавцы — и такие скромники!

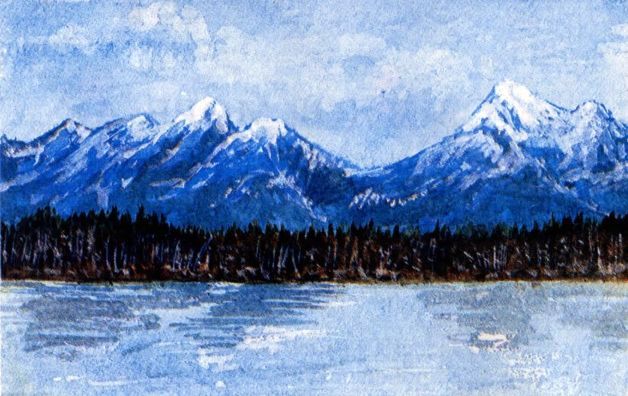

СВЕТЛОЕ МОРЕ

Мой отпуск, точнее, отгульные дни, что накопились в плаваниях, подходили к концу. Надо было на судно, надо уходить в море, и я покидал зимовьюшку, этот милый и ласковый приют.

Стояла уже зима. Правда, еще только начало ноября, но зима была уже в полной красе: и лес, и тундру одела в пушистые снега.

С грустью оставлял я зимовьюшку, где пережил столько хорошего... И происшествия забавные были, и думы хорошие, и отдых. В последний раз прошелся по опушке леса, постоял среди зарослей березы и тальника, полюбовался рябиной.

К берегу добрался уже ночью. А ночь-то! Светлая, искристая... Белая от белой искристой тундры ночь. Луна горящая, огромная. Небо светлое.

На самом берегу моря стоит большая сопка. Называется она Колдунья. Зовут ее так потому, что она предсказывает погоду: если верхушка ее в тумане, то быть дождю или снегопаду, если чисто, то хорошая погода установится, а если туман опустится к подножию, то ветер поднимется.

Забрался я на эту сопку, на самую вершину ее. По одну сторону передо мной лежало синее море, а по другую... По другую — бесконечная белая тундра. Искристая под луной. Все неровности на ней — сопки, сугробы, увалы и откосы — напоминали волны, они были похожи на белые искристые валы.

Белое море. Со своими тайнами, печалями и радостями. Сейчас оно все светилось... Светлое море лежало передо мной.

Источник: Рыжих Н. П. Светлое море: Рассказы (Рис. О. В. Шаповаловой) — Белгород. Издательство В. М. Шаповалова. 1993. Стр. 3-16

На страницу Николая Рыжих

Виталий Волобуев, сканирование оригинала, подготовка и публикация, 2024